编者按:海昏侯墓考古十周年之际公布最新进展——秦汉时期完整《诗经》在竹简中首次确认,多项文物修复成果同步公布。

在江西南昌一个静默的秋晨里,一批仅手掌大小、沉睡了两千年的竹简,被重新点亮。

11月,在南昌汉代海昏侯墓考古发掘成果公布十周年暨汉代区域文化学术研讨会上,专家梳理总结了海昏侯墓考古发掘成果,并公布了海昏简牍的最新修复进展。最新研究显示,对海昏侯墓竹简的红外扫描确认了迄今所见首份完整的秦汉时期《诗经》版本,成为研究早期儒家典籍的重要里程碑。

江西省文物考古研究院研究员、海昏侯墓发掘领队杨军介绍,考古人员在竹简上识读出了“305篇”“7274句”等关键字样,与《诗经》传统结构一致。这意味着海昏侯墓竹简中的《诗经》很可能为整部全本,也是至今发现的唯一秦汉时期完整《诗经》手稿。

这些竹简出自海昏侯刘贺墓。刘贺是汉武帝之孙,曾短暂即位为帝,后被废黜,封为海昏侯。墓葬中共出土了1200余枚典籍相关竹简。

荆州文物保护中心主任、研究员方北松表示,由于竹简保存状况极为残破,海昏侯竹简是他们迄今所承担的最具挑战性的保护项目。“我们已完成4000多枚竹简的保护,还有约1000枚等待处理。”他介绍,整个项目计划在2026年全部完成。

在已完成修复的竹简中,《齐论语》尤为引人关注。据杨军介绍,海昏侯墓出土的《齐论语》保存较好,字迹清晰。同时简头平整,文前留白,简尾处略有残损,但未见文字痕迹。此简为墨写隶书,文字端正工整,叠字重复书写,不使用重文符号,文意较为完整。

杨军称,除《论语》《诗经》外,海昏简还有《礼记》《春秋》《孝经》等,是汉武帝独尊儒术、广收篇籍的重要体现。此外,还有《易》类文献,约200枚,海昏简中的《易占》是占卜类文献,前所未见。

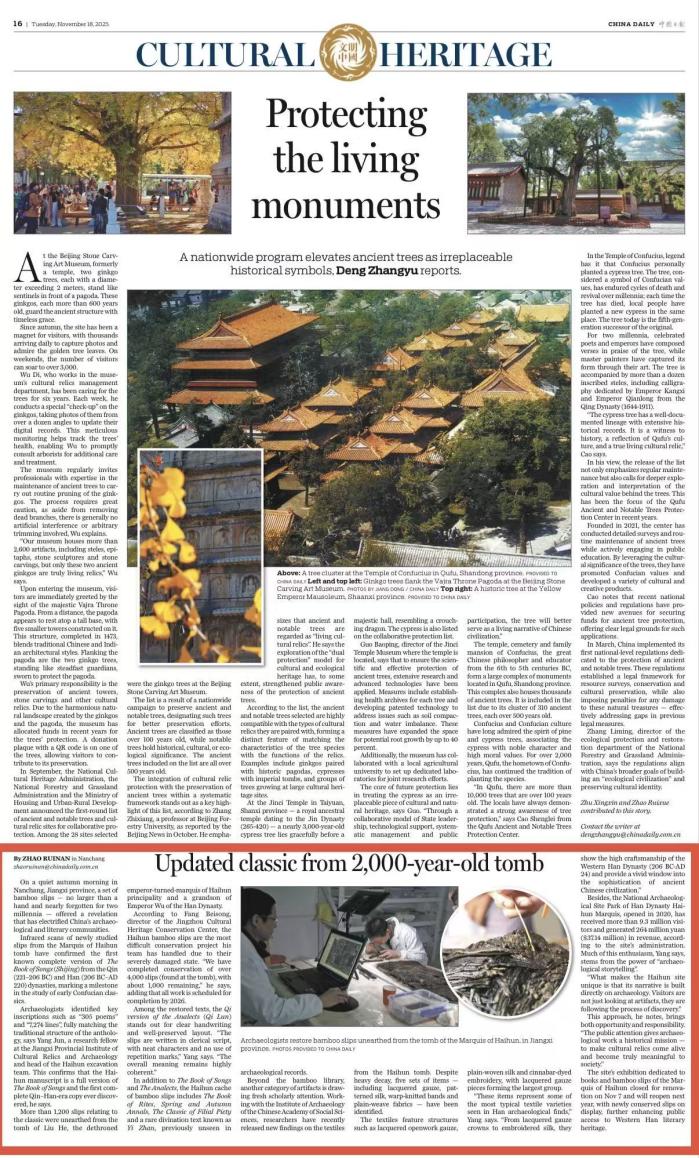

除了竹简,一批纺织品研究成果也引发学界新关注。考古团队与中国社会科学院考古研究所合作,近日公布了海昏侯墓纺织品的最新分析成果。尽管腐蚀严重,仍确认了五组纺织物,包括漆纱、纹锦、经编带和素织丝布等。

这些纺织品结构涵盖漆绘透花纱、平纹丝织物以及朱砂染刺绣等,其中以漆纱数量最多。

“这些都是汉代考古中极具代表性的纺织类型。”杨军说,“从漆纱冠到刺绣丝织物,它们展示了西汉时期极高的工艺水准,也让人看到古代中国文明的精致与成熟。”

与此同时,2020年开园的海昏侯国遗址公园已接待超过930万名游客,实现2.64亿元收入。杨军认为,公众热情很大程度源于“考古叙事”的力量。

“海昏侯墓的独特之处在于,它的故事完全建立在考古本身之上。观众看到的不只是文物,而是整个发掘过程。”

这种方式既带来机会,也意味着责任。“公众的关注让考古工作承担起一种历史使命——让文物真正‘活起来’,对当代社会产生意义。”

海昏侯墓专门展示竹简与书籍的展厅已于11月7日闭馆提升,将于明年重新开放。届时,更多经过保护的新出土竹简将向公众展出,使西汉文学遗产更加可触可感。

(中国日报江西记者站 记者:赵睿楠)